EVの標高差の影響

テスラ モデル3は完全な電気自動車ですが、電費は標高差にとても影響を受けます。どんなふうになるのか何回も標高1000mと標高数メートルの間を走っているので、その様子を紹介します。

目次

ケース1 標高差1000m+往復250km

これは富士サファリパーク近くの開発センターから静岡県袋井市にあるハウス食品まで工場見学に行ったときのエネルギーグラフです。スタート地点は標高1050mぐらいあります。そこから新東名の新富士料金所へ下って行きます。ずっと下りなのでバッテリーは充電されグラフは上に伸びます。そこから新東名を制限速度以下の110km/hで走り、炭焼きレストランさわやか袋井本店へ。細い右下に下る線はクルマの設計時の電費(定格電費)でそれを若干上回るペースでたどり着きます。その後、喫茶店・工場見学を経て帰路につくのですが、それは真ん中のオレンジ色が始まるあたり。オレンジは定格電費を下回ることを意味しています。途中から緑になり定格電費を上回るようになり、最後のガクッとオレンジで下がるのは新富士料金所から1000m登ってきた部分です。

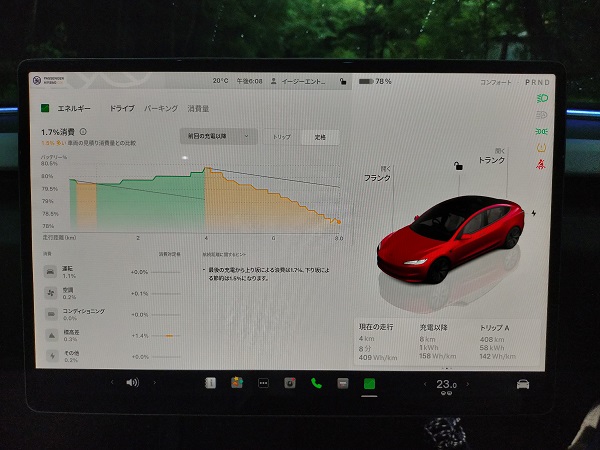

ケース2 標高差200m+往復8km

これは郵便物を出すのに4km下ったポストまで往復したときのエネルギーグラフです。敷地から出る間すこしオレンジ色の部分がありますが、そこから下り始めるとバッテリーが充電され、折り返し登ってくるときにオレンジになってどんどんバッテリーが減っていきます。ガソリン車ではこの近距離になるとエンジンが温まってちょうど調子が良くなったところで終了という感じで、ここまで燃費の差は出ないかと。

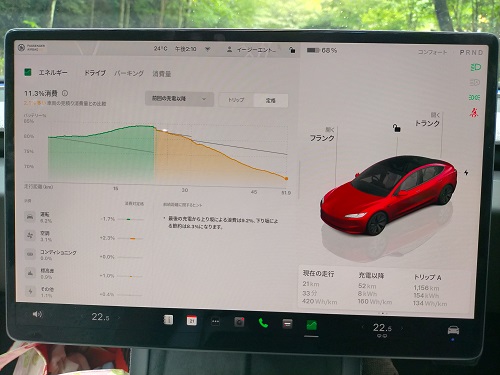

ケース3 標高差1000m+往復52km

これが一番わかり易いグラフだと思います。前半はずっと下りで緑の部分、後半はずっと上りでオレンジの部分。真ん中で変化が少ないところは標高が低い平地です。下りで回生ブレーキで回収した電気は上りでほとんど使われて、トータルすると平地を走ったのと同じ電費ぐらいになります。

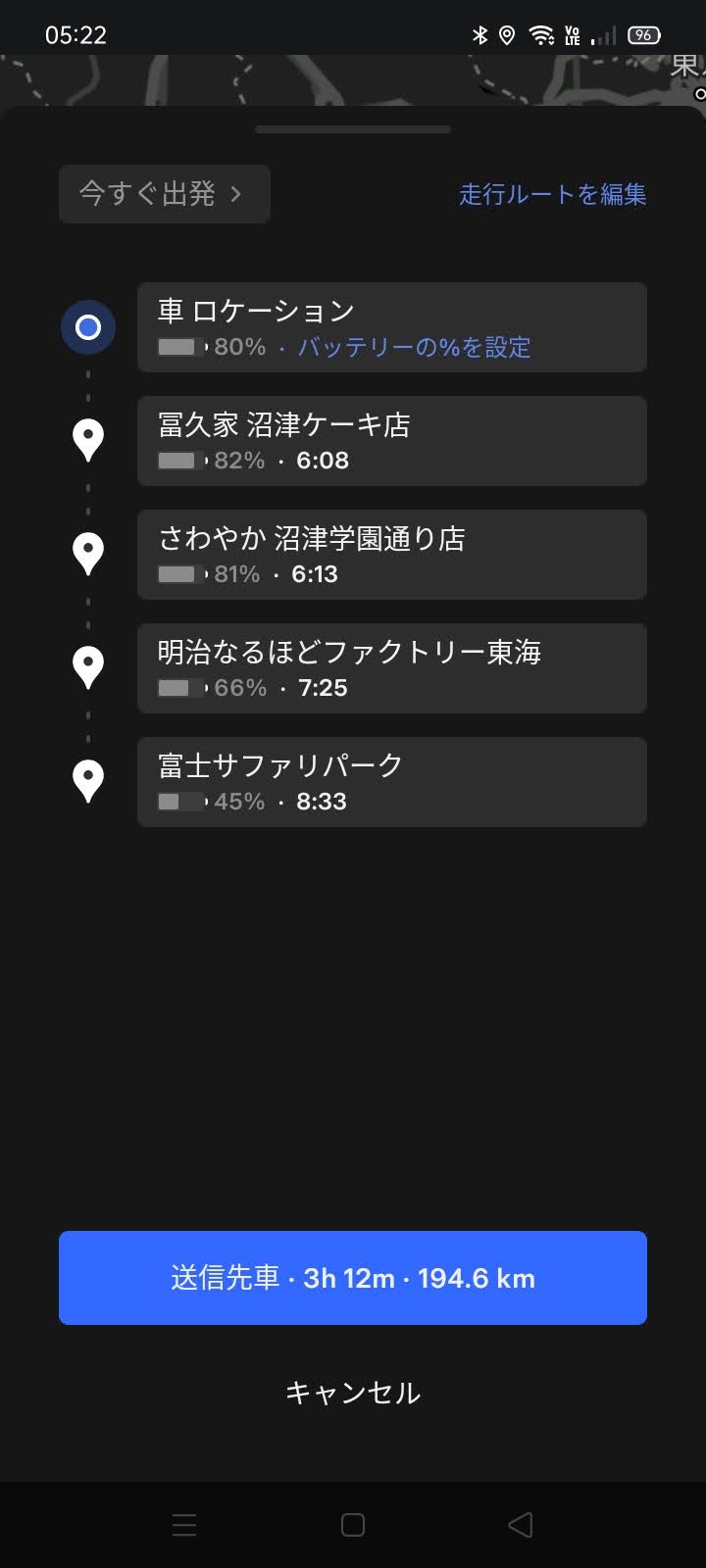

EVは標高差を加味した予想が必要

これまで半年の経験からEVの航続距離は標高差を加味した航続距離を計算してくれる機能がないと、遠出するのが難しいということです。テスラは目的地をナビに設定すると、目的地到着時にどれぐらいバッテリーが残っているか計算してくれ、そのときの標高差なども加味してくれます。スマホのアプリでも同じように計算してくれます。これがないと山に向かって旅行するときや、山越えをして太平洋側から日本海側へ抜けるなどの長距離は怖くてできません。平坦な道のりで到達できる距離でも途中に標高が高い部分があると、下りで充電される前にバッテリー切れになります。